純金積立で失敗しないための豊田商事事件分析

純金積立には魅力的な資産運用の選択肢がある一方で、過去の事件から学ぶべき重要な教訓も存在します。本記事では、豊田商事事件を通じて、純金積立のリスクや失敗の原因について考察し、特に現物での積立の重要性を強調しています。事件の概要や関係者の役割を明らかにしつつ、純金積立がどのような特徴を持ち、どのように運用すればより安全で確実な資産形成ができるのかを探ります。

本記事を通じて、読者は現物積立の必要性や、画面上の利益が実際にはどれほど信頼できないものかについて理解を深め、実践的なアドバイスを得ることで、失敗を避けるための計画の立て方を学ぶことができます。具体的な知識を持つことで、安心して現物資産を積み立てていくことができるでしょう。純金積立に興味がある全ての人々にとって、この記事は必見です。

豊田商事事件の概要

豊田商事事件は、1980年代に発生した日本の投資詐欺事件の一つであり、多くの投資家が巨額の損失を被ったことから、金融業界に深い影響を与えました。この事件は、特に「純金積立」(純金の代わりに証券だけ渡す)という投資方法を利用したもので、投資信託や金融商品のリスクを理解しないまま、安易に投資してしまった結果としての教訓を多く残しています。

事件の発端と経緯

豊田商事事件の発端は、1978年に設立された豊田商事株式会社が、「純金ファミリー契約」という純金積立プランを立ち上げたことに始まります。このプランは、小口の金積立を現物ではなく証券で行うもので、多くの投資家に魅力的に映りました。当時、日本ではバブル経済が盛り上がり、資産運用への関心が高まっていたため、豊田商事の営業活動は好調でした。多くの投資家が同社に資金を預け、そのリターンを期待していました。

しかし、実際には、預けられた金は現物の純金としては保管されておらず、豊田商事は利益の隠蔽や企業運営の不正を行っていました。1985年、同社の経営状態が不透明となり、投資家が証券の換金を求める動きが出始めました。その際、豊田商事は純金の現物が存在しないことが明らかとなり、事態は急展開を迎えました。最終的に、1987年に豊田商事は経営破綻し、投資家に対して約2000億円の被害をもたらしました。

主な関係者とその役割

豊田商事事件には、主に二人の重要な関係者がいます。会社の設立者であり、社長であった豊田益雄氏は、事件の中心人物として広く知られています。彼は、投資家を惹きつける巧みな営業マンであり、多くの広告やセミナーを通じて多大な資金を集めました。豊田氏は、同社の利益を一部投資家に分配し、さらなる投資を促すという手法で、持続的に資金を集め続けました。

もう一人の重要な人物は、豊田商事の経理部門の責任者です。彼は、実際の金の保管状況を隠蔽しており、経営陣の指導のもとで、不正な会計処理を行いました。このような誤った情報を基に、多くの投資家が不当に損失を被ったのです。

この事件は、投資の際にリスクを適切に理解することの重要性を再認識させました。投資信託や金融商品に関心がある方々は、必ずその内容を十分に理解し、現物の確認を渇望すべきであり、特に高いリターンを謳う投資商品には警戒が必要です。豊田商事事件は、単なる失敗に留まらず、投資に対する姿勢を見直すきっかけとなった重大な事件でした。

純金積立の基本知識

純金積立は、将来の資産形成を目指す個人投資家にとって有効な手段の一つです。金は歴史的に価値の保存手段とされ、経済が不安定な時代においてもその価値を保つ特性があります。純金積立では、定期的に一定額で金を購入し、積み増していく形をとります。ただし、現物の金を渡されるわけではなく、手数料を支払い金で引出しまたは売却するまでは数字だけとなります。このような手法は、換金するまでは総合課税の譲渡所得が先延ばしになります。本記事では、純金積立の定義や目的、そしてそのメリットとデメリットについて詳しく探ります。

純金積立とは

純金積立とは、仮想の金を定期的に購入し、資産として蓄えていく投資方法です。具体的には、毎月の定額で金を購入し、その金を仮想で保管することで、長期的な資産形成を目指します。一般的に、純金はその重さと純度で評価され、1グラム単位で取引されることが多いです。これにより、少額からでも始めることが可能で、より多くの人々が金への投資に取り組むことができます。

資産運用としてのメリットとデメリット

純金積立の最大のメリットは、少額から始められることです。銀行引き落としが必須のため、気づかない間に貯金が増えていると錯覚するのも魅力の一つです。

一方で、デメリットについても慎重に考慮する必要があります。まず、現物を自分で保管できない場合には、たとえ過失であったとしても換金に時間がかかる、もしくは換金自体が不可能になるリスクが生じます。IDやパスワードの紛失、震災による通信障害、Wi-Fiが利用できない状況などが発生すると、パソコンやスマートフォンが使用できず、引き出しや換金ができなくなる可能性もあります。豊田商事事件のように、金が手元になければ最悪、全額を損失する可能性もないわけではありません。

さらに、引き出しや換金時には手数料が発生し、その額はかなり高額になる場合があります。そのため、長期的な運用を行わなければ、期待していたリターンを得ることが難しい場合があります。少額から始められるとしても、10年間積み立てた結果、手数料などによって利益が相殺されてしまう可能性も十分に考えられます。

豊田商事事件から学ぶ教訓

豊田商事事件は1980年代の日本における重大な金融詐欺事件として、多くの金融商品に対する信頼を揺るがしました。この事件を通じて得られる教訓は数多く、特に現物資産の重要性が浮き彫りになりました。投資家は市場の情報や数字に過度に依存することなく、現物資産の保持が重要であることを改めて認識すべきです。

今でも、金投資詐欺事件は起こり続けています。2024年のほんの一部だけでも、4月に沖縄県内の高齢男性が、金の投資で1億円を超える利益を得られるとSNSで持ち掛けられた1000万円をだまし取られる、12月には、金の取り引きにまつわるうその投資話をもちかけられた茨城県鉾田市の46歳の女性が現金5400万円余りをだまし取られる、純金積み立ては手堅く間違いがないと思われていますが、手元に現物がないということはリスクとして認識しておきましょう。

現物でなかったことが失敗の原因

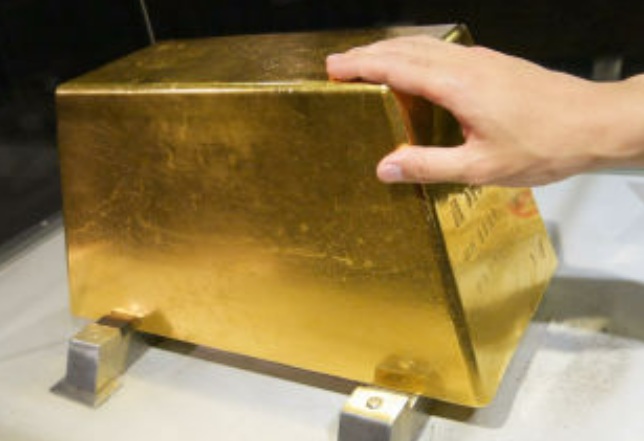

豊田商事事件の根本的な問題は、投資家が実際に保有していると信じ込んでいた純金の現物が存在しなかったことです。投資家は口座上での「金」の数字や証書で示される利益を信じ、この資産が彼らにとっての安全なバックアップになると考えました。しかし、実際にはその資産は存在せず、詐欺師たちはこの状況を利用して多くの人々からお金を搾取しました。この事件は、現物がなければ投資の本当の価値を保証するものではないという明確な警告を私たちに投げかけています。

画面、書面上での利益は手元に現物や利益が渡るまで安心してはいけない

現代の投資環境では、非常に多くの金融商品が提供されており、インターネットを通じて瞬時に取引が可能です。このスピード感は、時として投資家に誤解を与える要因となり得ます。例えば、豊田商事事件では、投資家たちは画面上に表示された利益や書面上の契約書に基づく保証を信じ込んでいました。しかし、実態が伴わない数字に基づく投資には大きなリスクがあり、簡単に崩壊してしまう可能性があります。

投資家は、特に大きな金額を取引する際には、自分自身で確実に管理することが重要です。地面師による詐欺事件では、不動産の所有者を証明することが難しいケースもありますが、金などの現物資産であれば手元に置いておくことで確実性を保つことができます。現物資産を直接所有することが、本当の安心感につながるといえます。

このように、豊田商事事件が教えている最大の教訓は、現物を持つことの重要性です。投資を行う際には、デジタルな表示や約束ではなく、物理的な資産を確認し、それを基にして判断することが賢明です。次回、資産運用を考える際には、この教訓を心に留めておくことが重要です。

失敗しないための実践的なアドバイス

資産運用の方法としての純金積立は、最近ますます注目を集めています。しかし、その実践にあたっては注意が必要です。特に豊田商事事件のような過去の失敗事例から学ぶことは重要です。本章では、失敗を避けるための実践的なアドバイスを二つの側面から考えていきます。それは「積立は金の現物がよい」と「積立計画の立て方と見直しのポイント」です。

積立は金の現物がよい

まず最初に強調したいのは、純金の積立においては「現物」を持つことが非常に重要であるということです。金融商品としての金は、証券や金融商品の形で取引されることが多いですが、これにはリスクが伴います。豊田商事事件のように、現物が存在しない形態での投資は、それ自体が詐欺の温床となる可能性があります。

現物の純金を持つことによって、価格変動に対してより安心感を得ることができます。証券口座に数字として存在する金とは異なり、現物の金は物理的な資産です。これにより、万が一の経済危機や金融システムの崩壊に対して、自己防衛手段として機能します。金という資産が実際に手に取れることで、投資の透明性も高まります。

純金積立は、定期的に少しずつ金を銀行自動引き落として自動購入する方法が一般的です。購入する手間と、手元に金がないというリスクとを比べれば、毎月定期的に金を購入することが最適な選択肢といえます。

積立計画の立て方と見直しのポイント

次に、積立計画の立て方と見直しのポイントについて説明します。まず、積立計画を立てる際には、自分の資産状況や将来の目標を明確にすることが重要です。具体的には、いつまでにどのくらいの金額を準備したいのかをまず考えます。

次に、購入する金の量や頻度、目的に応じた積立額を計算し、それに基づいてスケジュールを立てます。たとえば、毎月一定額を積み立てる形で計画を進めることが一般的です。ただし、収入や生活環境に変化があった場合、柔軟に計画を見直すことも忘れてはいけません。

さらに、積立計画を定期的に見直すことも重要です。市場の状況や金の価格動向を把握し、必要に応じて戦略を修正することで、より良い成果を期待できます。特に、金の価格が大きく変動している時期には、積立計画を見直す好機と考えるべきです。これにより、計画の妥当性を保ち、将来の資産形成に対するリスクを最小限に抑えることが可能になります。

また、過去の経験を踏まえた改善点を分析することも利点です。たとえば、投資を始めた当初に比べて自身の知識や相場観が向上することで、今までとは違った視点から計画を再構築できるかもしれません。このように、現物の積立と計画的な見直しを組み合わせることで、より安全かつ効果的に資産運用を行うことができます。